タイトルの繰り返しになりますが、大きなファイルの書き込み速度のお話です。

TLC SSD4種のCrystalDiskMarkとHD Tune Proでの書き込み速度のベンチマーク結果をご覧くださいませ。HD Tune Proの結果はグラフとAverageに注目です。

タイトルの繰り返しになりますが、大きなファイルの書き込み速度のお話です。

TLC SSD4種のCrystalDiskMarkとHD Tune Proでの書き込み速度のベンチマーク結果をご覧くださいませ。HD Tune Proの結果はグラフとAverageに注目です。

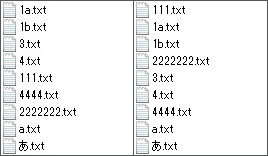

上記ファイルの並び順、左右でどちらが見やすいでしょうか。

左がXP以降のデフォルトで、右がWindows2000以前になります。どちらが良し悪しというのはありません。古くからWindowsを使っている人には右は懐かしいのではないでしょうか。

以下、ファイル表示の並び順を右側に変更したい人向けの内容になります。

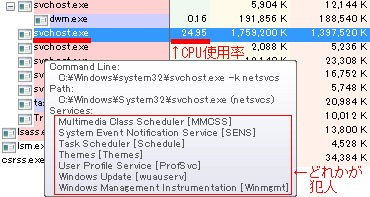

どうでしょう。svchost、荒ぶりますか。

そんなsvchostさんですが、何が原因で荒ぶっているのか簡単にわかる方法をご紹介。使うソフトは「Process Explorer」になります。ダウンロードは↓からどうぞ。

Process Explorer

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653.aspx

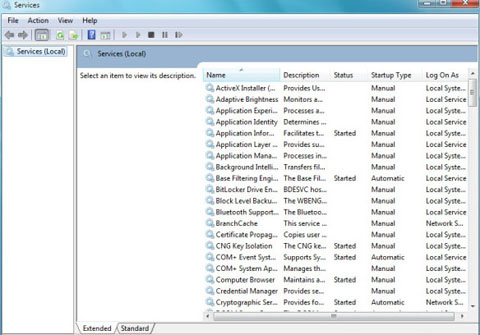

svchostが荒ぶったらProcess Explorerを起動して、CPU使用率の高いsvchostにマウスカーソルをあわせると↓こんな画面が表示されます。

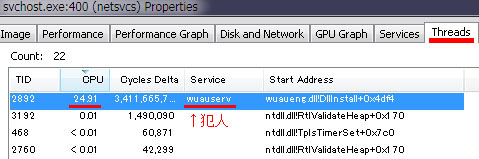

赤枠内のどれかが犯人ですが、数が多いために特定ができません。荒ぶるsvchostにあわせて右クリックをして「Properties」を開き、「Threads」のタブを選択すると詳細が表示されます。

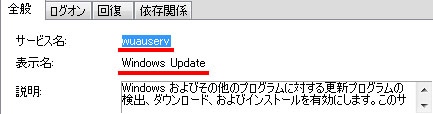

この例では犯人は「wuauserv」というのが判明いたしました。この「wuauserv」というのは

サービスの[Windows Update]になります。

「svchostが荒ぶる原因は何なのだろう」と気になる人は、調べてみるとスッキリできるかもしれません。おしまい。

割とダラダラ書いているので結論だけ知りたい人は「で、本題ですが」までスキップしてどうぞ。

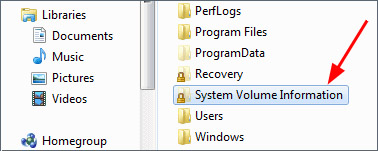

この記事は、なんやかんやオフにしまくっても「C:\System Volume Information」にある「Syscache.hve」「Syscache.hve.LOG1」への頻繁な書き込みが停止できず、一体何を無効にすればいいんだ!と、気になって気になって仕方ないWin7ユーザ向けの内容になります。需要0の確信。

「Syscache.hve」「Syscache.hve.LOG1」とはなんぞと申しますと、知らん。

それっぽい説明はネット上にあるものの、具体的に何と結びついていて何をしているのかという情報は見つけられませんでした。名前から察するとそのままSystemのCacheでしょうか。

このファイルの挙動は

何かPCで作業する ⇒ 数分アイドル ⇒ 書き込み発生

と、そこそこ頻度の高い書き込みが発生します(自分の環境では)。

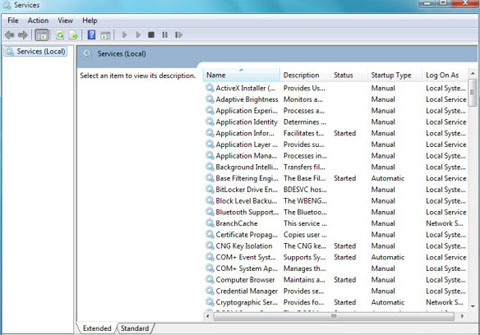

で、本題ですが、このファイルに書き込みを行う犯人を突き止めましたのでご紹介。サービスの[Application Experience]を無効にすることで、「Syscache.hve」「Syscache.hve.LOG1」への頻繁な書き込みが停止できました。やっと判明したお… (犯人が突き止められず2年くらい悩んでた…)

(「Syscache.hve」のタイムスタンプを見てみると、OSの再起動時にはその辺の時間になっているので、終了時だか起動時だかには一度書き込みが発生するようです。頻繁な書き込みを停止させるという趣旨なので、一度系はスルーいたします)

サービスの[Application Experience]とはなんぞと申しますと、説明によると「起動するアプリケーションに対して、アプリケーションの互換性のキャッシュ要求を処理します」とのことで、うん、いまいちよくわかりません。

互換性に関するものなので無効にしない方が良いという情報を見かけましたが、このサービスを無効にして数日運用してみたところ、何かしらのソフト(Win9x時代から最新まで)が動かなくなったり、何かしらの動作が遅くなったりといったことは自分の環境ではありませんでした。有効でも無効でも何も変わらず、体感もゼロ。

(あくまで自分の環境の話なので、[Application Experience]を無効にしても何かしらの弊害が発生しないとは言い切れませんので一応ご注意くださいませ)

で、肝心の「Syscache.hve」「Syscache.hve.LOG1」への書き込みを停止させて何か良いことがあるのか、と疑問ですよね。ないですよ。気になっただけです。推奨するものではありません。はい。

強いていうなら「SSDの寿命を1秒でも延ばすために俺は限界まで挑戦する!!」というのにご活用できるかもしれませんが、このファイルへの書き込みを停止したところで、SSDの寿命を何秒延ばせるかという証明はできません。検証するために人類の寿命はあまりにも短すぎた。おわり。

以下、余談。

タスクスケジューラにも[Application Experience]がありますが、こっちはCEIP関連なので「MSに協力なんてしないぜ!」という人は中身を無効にしても大丈夫です。

サービスとタスクスケジューラで同姓同名ですが、説明文は一致しないため、同姓同名の別人なのか、あるいはわずかにでも関連性があるのかはわかりません。

どうでしょう。重いですか。

重くなる原因のサービス2点をご紹介。Win7向けの内容になります。

寝ながらコンピューティング環境作るお! で、

こんな感じになりました。寝ながら動画鑑賞に、片手操作可能なADVゲームにと、とても快適です。以下、同じようなことをしたい人向けのメモになります。

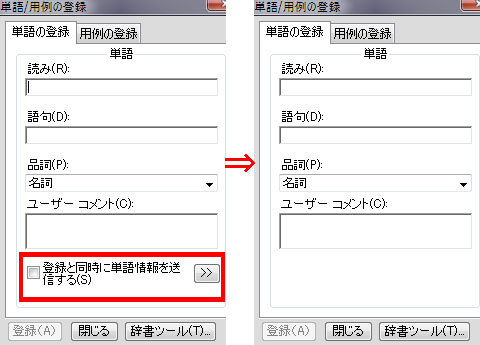

□ 登録と同時に単語情報を送信する?

しません。

はい。ということでこの表示自体、上記画像のように消えてもらいましょう。

表示自体を消すことに何の意味があるのか。ありません。気分の問題です。強いて言うなら、万が一の誤操作でチェックが入ってしまうことを防げるくらいでしょうか。

消すことによる懸念もあります。何らかのアップデートの際、もしMSがデフォでチェックを入れてきた場合、まったく気づかなくなる可能性もあったりなかったり。今のところIMEでそういう糞いことをやられたことはありません。

もう一度言います。この改造に意味はありません。気分の問題です。

元に戻したくなったら改造前のexeをどこかに保存しておけば、いつでも元に戻すことが可能です。いっちょやってみっかって人は続きをどうぞ。ただし自己責任で。Windows7向けになります。

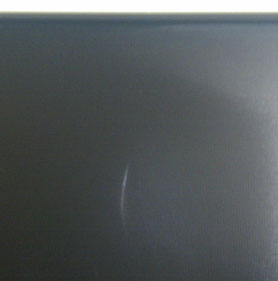

ネット上の情報を漁っていたら研磨剤でモニタの傷が取れるやら、さらに細かい傷が増えたやら、どっちが正しいのか気になったので試してみることに。

今回、生贄になっていただくのは、手元にあった10年くらい前の傷入りモニタさん。

こんな傷が入っております。糞カメラですんません。画像ではまったく伝わりませんが、触った感じでは深さ0.2-0.3mmくらいの結構深い傷が入っております。

まず最初に使ったのが

Hagertyのシルバーポリッシュ。かなり昔に買ったものなので、今のものと成分に違いがあるかもしれません。これを使って磨いた限り、傷はまったく落ちませんでした。

次に

ピカールのグラスターポリッシュを試してみることに。一応、こちらが本命。その前に、どれくらいの傷なら落ちるのか、紙ヤスリを少しだけモニタに当てて段差すら感じない微細な傷を付けてからチャレンジ。結果は…

赤線の枠内は紙ヤスリによる傷です。

ピカールのグラスターポリッシュでも真ん中の深い傷は取れず、赤線内の紙ヤスリによる細かい傷も取れませんでした。それだけでなく、ピカールのグラスターポリッシュで研磨後は、糞カメラには映らないほどの紙ヤスリの傷よりさらに超微細な傷が増えただけでした。

結論、モニタの研磨はオススメできない。

もしかしたら液晶パネルの硬度によっては効果があるのかもしれませんが、今回試したLCD1504Mというモニタではまったく効果がなかったどころか、超微細な傷が増えて悪化したため、少なくとも全てのモニタで効果があるとは言い切れないでしょう。

「モニタに傷が付いたら絶対嫌!」という人は、保護フィルムや保護プロテクター等で、事前に対策をしておきましょう。

この記事は

「使っているモニタはもちろんノングレア!液晶パネルに傷が入ったら嫌だから保護フィルムを貼りたい!もちろんノングレアのフィルムをね!でもノングレアモニタにノングレアフィルムを貼って二重ノングレアにしたら一体どうなるんだろう…。すっごいボヤけるんじゃ…」

という疑問を持っている人向けの記事になります。

ぐぐっても全然情報が出てきませんでした。何故だ…。ということで、手元に最低品質のダイソー産保護フィルムがあったので少し切り取ってモニタに貼り付けて撮影してきました。

低性能カメラによる写真撮影のため、実際に目でモニタを見た表示とはかけ離れていますが、ギラつき具合やボヤけ具合を見ていただければと思います。

その結果がこちら、赤線の部分にフィルムが貼ってあります。(拡大表示画像に赤線は非表示)

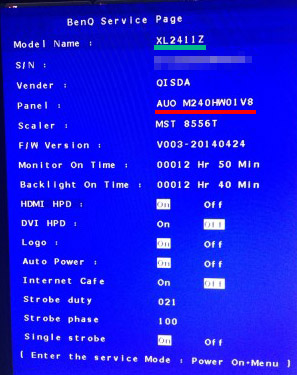

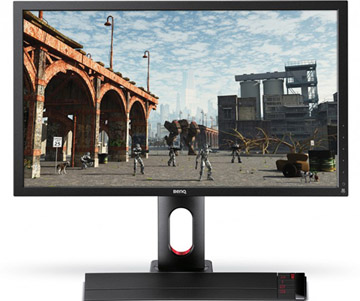

BenQの液晶パネルの保証期間は1年です。で、保証期間終了後の液晶パネルの修理(交換)価格は、おいくらほどになるのか聞いて参りました。XL2420Gの場合、現時点では税込48,000円前後だそうです。ヒュー…

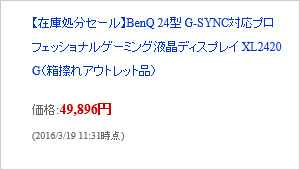

ちなみに今なら

(※3/31にベンキューダイレクトが閉店したためリンク解除)

アウトレット品ですが、新品が買える(白目)

税込48,000円前後はあくまでXL2420Gの場合であって、他のモニタだとお値段は変わってくるかもしれません。が。

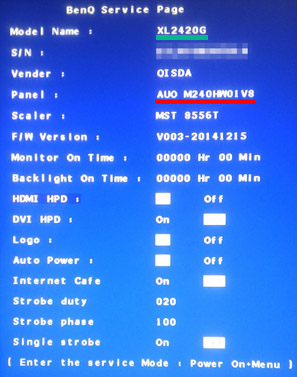

XL2420GもXL2411Zも液晶パネルは同じ「AUO M240HW01 V8」が使われているので、価格差は無いかもしれません…。もし、モニタ問わずにこのお値段であれば、保証期間終了後に故障した場合は修理に出さずに買い換えた方が良さそうですね…。あるいはaliexpressでパネルだけ個人輸入するか。

パネルの個人輸入だとドット抜けがあったらいやなので、保守部品としてドット抜け交換保証を付けてXL2411ZかVG248QEか24GM77-Bを買っておくか悩む… (どれもM240HW01 V8パネルです)

NVコンパネからはG-Syncを有効に出来ても、特殊な設定をした場合や、バグでG-Syncが有効になっていない場合があります。(後者のバグの場合、モニタOSDでG-Syncモードと表示されているにも関わらず、効いていない場合があります)

G-Syncに目が慣れていれば、重いゲームでも起動すれば「あ、これ効いてないわ」と分かるかと思いますが、G-Syncモニタを買って間無しだったり、常に高FPSを維持している軽いゲームだと「本当に効いてんのこれ」と思うかもしれません。

本当に有効になっているか、確認したいときはゲームのフレームレートを30FPS(あるいはモニタのG-Sync有効範囲の下限)に制限しましょう。で、マウスカーソルの動きもカクカクになればG-Syncは有効になっていますおわり。

関連記事

【モニタ】 G-Syncが有効になる解像度とモニタ設定

【モニタ】 どうやってもG-Syncが効かなくなったときの対処方法

【モニタ】 G-Syncに不向きなゲーム

【モニタ】 XL2420GのG-Syncを使った小並感

がちょっと気になったので、各設定での効き具合を調べてみました。この記事はネイティブ解像度未満でG-Syncを使いたい人向けの内容になります。

検証環境はWin7 64bit/GTX780/XL2420G/361.60ドライバになります。他のG-Syncモニタや、今後のドライババージョンアップ等で違いが生じてくる可能性はありますので、その辺はご留意くださいませ。

モニタ設定: スケーリング有の低解像度(例:1366x768を全画面引き伸ばし)

ウィンドウ&仮想フルスクモード ⇒ G-Syncは効かない

フルスクリーン ⇒ G-Syncは効く

モニタ設定: スケーリング無しの低解像度(例:1366x768をドットバイドット表示)

ウィンドウ&仮想フルスクモード ⇒ G-Syncは効かない

フルスクリーン ⇒ G-Syncは効かない

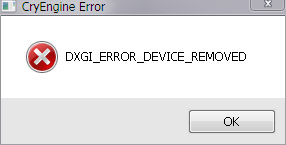

※1:スケーリング無しのフルスクリーンで各種ベンチ(Heaven、イシュガルド、CryEngineのMHOで検証)は起動自体出来ずに暗転。CryEngineのMHOベンチだと以下のようなエラーが出る。

モニタ設定: ネイティブ解像度(例:1920x1080)

ウィンドウ&仮想フルスクモード ⇒ G-Syncは効く

フルスクリーン ⇒ G-Syncは効く

ゲーム解像度を下げてスケーリング有のフルスクリーン ⇒ G-Syncは効く

ゲーム解像度を下げてスケーリング無しのフルスクリーン ⇒ G-Syncは効かない(※1と同様に無事死亡)

もし、何らかの理由でゲーム解像度を下げてG-Syncを使いたい場合は

① ゲームの解像度を下げて窓モードでやる

② ゲームの解像度を下げてスケーリング有のフルスクリーンでやる(※2:ドットバイドットでは無いので、言うまでもなく荒い画質になります)

この2パターンで対処が可能になります。

備考

> モニタ設定: スケーリング有の低解像度(例:1366x768を全画面引き伸ばし)

> ウィンドウ&仮想フルスクモード ⇒ G-Syncは効かない

> モニタ設定: スケーリング無しの低解像度(例:1366x768をドットバイドット表示)

> ウィンドウ&仮想フルスクモード ⇒ G-Syncは効かない

↑これについてですが、NVコンパネの設定からはG-Syncを有効に出来るものの、実際には効いていません。

関連記事

【モニタ】 G-Syncがちゃんと有効になっているか簡単に分かる方法

【モニタ】 どうやってもG-Syncが効かなくなったときの対処方法

【モニタ】 G-Syncに不向きなゲーム

【モニタ】 XL2420GのG-Syncを使った小並感

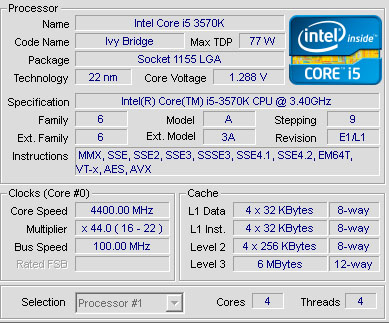

CPUのOCというと倍率と電圧をいじった設定が実にお手軽且つ簡単に行えます。もっと煮詰めるなら他にも色々と設定項目がありますが、この記事ではパス。

この記事はOC初心者向けの内容になります。OCガチ勢の方や中級者以上の方には釈迦に説法となりますため、果てしなくお時間の無駄にございます。

ストレステストや動画エンコード、CPU使用率がバリバリのゲームなど、高負荷時になるとCPUの電圧が低くなる場合があります。何も問題がなければ良いのですが、もし、電圧が低くなることを起因として不安定な状況になった場合、高負荷時だけお手軽に電圧を盛る設定があります。

タイトルにも出ていますが「CPU Load-Line Calibration」でございます。

この設定項目はマザーボードによって%表記だったり、Level表記だったりと、表記は異なりますが、この部分で高負荷時の電圧を盛れば嘘みたいに安定する場合があります。

注意事項は、高負荷時に電圧が盛られるため、当然温度は上昇いたします。また、「CPU Load-Line Calibration」で高負荷時だけ電圧を盛るより、普通に「CPU Voltage」を上げた方が良い場合もあります。こればっかりはCPUの個体差のため石次第。

これからOCにチャレンジされる方は「高負荷時だけ電圧を盛る設定もある」ということを是非覚えておいていただければ、より安定した環境構築の役に立つかもしれません。

最後に注意事項です。電圧を盛りすぎたりクロックを上げすぎたりすると破損の可能性があります。OCの際は温度に注意しながら(目安として最高負荷時に90度以下を推奨)、電圧とクロックは少しずつ盛って慎重に試していきましょう。また、Skylake世代ではPrime95を回したら破損したという報告もあるため、ストレスソフト選びにもご注意くださいませ。

ドライバをアンインストールした後にドライバを再インストールする。おわり。

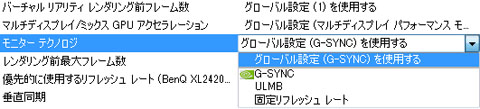

そもそも何故G-Syncが効かなくなるのか、事の経緯からダラッと順番に説明していきます。

G-Sync窓モードでゲーム中に暇なとき、ブラウザや他のアプリを動作させると、内部動作が低FPSなのかはわかりませんが、一部のアプリをアクティブにしたときにものっすごい低リフレッシュレートになります。つまりガクガク。

これを直すためにNVコンパネの3D管理設定から

ガクるソフトのモニターテクノロジを固定リフレッシュレートに変更しました。これでガクらなくなりました。

・ガクるソフト ⇒ 固定リフレッシュレート

・ゲーム ⇒ G-Sync

こんな感じで設定したわけです。するとどうでしょう。G-Syncの設定が有効なのはもちろんのこと、ゲームの3D管理設定もG-Syncで、モニタのOSDもG-Syncになっているものの、ゲームの挙動まで固定リフレッシュレートになりました。

なんてこったいと思い、ガクるソフトの設定をG-Syncにするも直らず、設定自体を削除するも直らず、PC再起動やモニタのコンセント抜き差しでも直らず、どうしようもなくなりました。

で、話は冒頭に戻るわけですが、直す方法はドライバの再インストールで解決。

管理人の環境の問題かもしれませんし、モニタ側かドライバのバージョン固有の不具合かもしれませんが、どれが犯人かは特定には至っておりません。

3D管理設定で固定リフレッシュレートの混在は避けた方が良いといいますか、グローバル設定のままにしておいた方が良いかもしれません。

環境はWin7/3570K/GTX780/361.43ドライバ/XL2420Gになります。他の環境で再現性があるかはわかりませんが、遭遇しちまった人はドライバの再インストールをお試しくださいませ。

関連記事

【モニタ】 G-Syncがちゃんと有効になっているか簡単に分かる方法

【モニタ】 G-Syncが有効になる解像度とモニタ設定

【モニタ】 G-Syncに不向きなゲーム

【モニタ】 XL2420GのG-Syncを使った小並感

しばらくG-Syncを使ってみて思ったのがゲームジャンルの向き不向き。全てのゲームに対して「G-Syncは素晴らしい」とは言えないことがわかりました。

マウスカーソルさばきが重要で、尚且つフレームレートが極端に下がることのあるゲーム、例えばRTSとかクリック操作でキャラやユニットを動かすゲームとか、こういうのには向きません。

フレームレートが高く保てていれば問題度は低いのですが、大規模戦や重いシーン等でフレームレートが極端に下がる場面では、マウス操作がすごくやり辛くなります。

どういうことかと申しますと、G-Syncはフックされているゲームに合わせてモニタのリフレッシュレートが可変するため、フレームレートが下がる場面ではマウスカーソルまでカクカクになります。

そりゃそうっすよね、マウスカーソルだけ最高リフレッシュレートに張り付くとかどんな超技術だよって話です。

そんなことちょっと考えたらわかるものの、今の今まで「マウスカーソルがカクつく」なんて現象に遭遇したことがなく、想像すら出来ていませんでした。管理人の想像力不足。

マウスカーソルを目で追うのが重要なゲームなら、G-Syncは使わない方が良いかもしれません。FreeSyncも同様の挙動のはず。そういうゲームしかやらない人で、勝つことを目的としているのであれば、ウンタラSyncは不要と言い切っても良いと思います。

最高リフレッシュレートに張り付ければまったく問題はないのですが、そしたらウンタラSyncの意味も無いよねっていう。

関連記事

【モニタ】 G-Syncが有効になる解像度とモニタ設定

【モニタ】 どうやってもG-Syncが効かなくなったときの対処方法

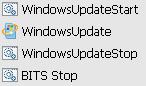

ここで言うサービスとは、スタート⇒管理ツール⇒サービス、のことです、一応。WindowsUpdateは同じ名前でややこしくなるので、[ ]付きはサービスの方です。

この記事は、WindowsUpdateは手動派で、尚且つ、通常時はサービスの[Windows Update]を無効にしている人向けの内容になります。そんな人がどれだけいるのか。

いちいちサービスを開いて有効/無効化させるのも面倒ですよね。batファイル化してWindowsUpdate前と終了後にワンポチでサービスを有効/無効化出来るようにしましょう。斜体文字をメモ帳にでもコピペして、拡張子を「.bat」にしてご利用くださいませ。

<WindowsUpdate開始前に実行するbat>

sc config wuauserv start= demand

net start wuauserv

<WindowsUpdate終了後に実行するbat>

net stop wuauserv

sc config wuauserv start= disabled

以上です。

が、もう一つ。WindowsUpdateでパッチを適用した後、必ず[Background Intelligent Transfer Service]が有効化されます。これが有効だと環境によってはPCの起動がほんのわずかに遅くなります。このサービスはなんぞと申しますと

[Background Intelligent Transfer Service]

アイドル状態のネットワーク帯域幅を使ってバックグラウンドでファイルを転送します。サービスを使用不可にすると、Windows Update や MSN Explorer など、BITS に依存しているアプリケーションはプログラムや情報を自動的にダウンロードできなくなります。

とのことです。フル手動化の管理人環境では無効にしていても問題はありませんが、何かしらのMS製ソフトで自動設定にしていて、このサービスを使用していた場合、自動ダウンロードが始まらなくなるかと思います。

「そんなものはない!これも無効だ無効!」って人は追加で↓をどうぞ。

<WindowsUpdate終了後に実行するbat その2>

net stop BITS

sc config BITS start= disabled

管理人はスタートメニューに

こんな感じで並べて使っております。

「で、これらを停止させておくと何かメリットがあるの?」という疑問があるかと思います。特にありません。じゃあ何故止めた。そこに普段は止めておいても問題のない機能があったから止めた。推奨するものではありません。

////////////////////////////////

2016/04/09追記

メリットが無いと書きましたが訂正いたします。2015年4月以降のWUクラにはWin10関連が付加されており、最近ではWin10への誘導が活発になってきているようなので、WUクラも何をしでかすかわからない状況となっております。何らかの理由で2015年4月以降のWUクラを使っている手動勢の方は、WUを使わないときは無効にしておくことで、万が一の厄除けくらいにはなるかもしれません。

////////////////////////////////

あと、これ、Windows7向けです。8.1や10ではどういう挙動になるかはわかりまてん。

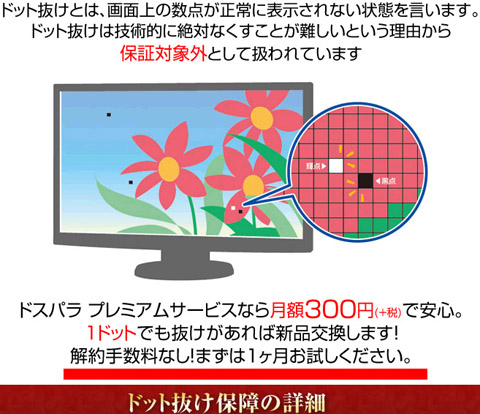

この前の尼セールでXL2420Gを買ったので軽くG-Syncレビュー。ドット抜けが怖かったのですが、TSUKUMOでもこの商品だけはドット抜け保証の対象外…Why…。幸いにもドット抜けはありませんでした。これで通算ドット抜け無し7、有2。

それは置いといて。

G-Syncですが、完全とは言えないまでも、全体的にマイクロスタッターを感じることがすごく少なくなりました。だからと言って、40-50FPSとかになってくると、フレーム不足によるガクガク感は変わらず。それでもスタッター感は減ったのでマシ、みたいな。

50FPSが70FPSみたいに感じる、なんてこともなく(表現としては分かりやすく近いのですが)、厳密には○FPSは○FPSのままで、スタッターによるストレスを極力減らすもの、という印象でした。あくまで個人の感想ですが。

色々と動かしてみましたが、DDONベンチだけはスタッターを削り取ることが出来ませんでした。ガックガックやぞ!これはもうDDON側のプログラム的な問題だと思います…。へったくそなCPUの使い方をしていますし…

脱線しました。まとめます。

別に無くてもまったく支障の機能ですが、うんたらSyncに目が慣れてきた後に、うんたらSync無しに戻るとマイクロスタッターがえらく気になって元に戻れなくなる、そんなヤクのような機能だと思いました。おわり。

あ、あと、遅延云々はわかりません。自分、そこまで反射神経はよろしくないので…。テアリングに関しても、普段からテアリングが発生しない設定でしかゲームをしないのでわかりません。

↑いつの間にかドスパラもドット抜け保証をやっていました。こちらは月額課金のサービスで最低価格は月324円(税込)から。「まずは1ヶ月お試しください」と記載されているので、申し込む → 液晶モニターを買う → ドット抜けが無かったら解約、というパターンも可能なようです。

ただ、サービス規約を読むと、解約の申し込みが毎月の初日~20日までなら最低価格の324円で済みますが、21日~月末の間になると翌月分も加算されて648円になります。それでも他店よりは安いですが。あと、注意点は、一度解約すると180日間は再契約が出来ないようです。

そして一番気になるのは交換回数。これはどこにも記載がありません。1回は確実に交換してもらえるでしょうが、2回目以降はどうなるのか聞いて参りました。

ドスパラプレミアムサービスでは現在ドット抜け保証の回数を記載してございませんが ■パーツ、周辺機器などのお問い合わせ |

とのこと。まさかの回答拒否。この回答にどう思われたでしょうか。正直「は?」って感じです。再交換、あるいは返金対応が可能であれば何も問題ありません。問題はこの回答だと『2回目以降の交換不可』という可能性があることです。

2回目以降がどういう対応になるか、答えられないというのであれば、ユーザーは安心出来ないと思います。2回目以降がどうなるのか、きちんと記載していただきたいところです。

それだったら3回交換が出来るTSUKUMOの方が圧倒的に安心できます。

まとめましょう。

<ドスパラのドット抜け保証まとめ>

・1回の交換は確実。しかし、2回目以降は『返金』か『再交換』か『諦めろ』かは不明。

・送料はドスパラ持ちとのこと。 (これも書いていなかったので聞きました)

・1ヶ月だけの利用も可能。ただし、解約すると180日間は再契約が出来ない。

・最低価格は324円、ただし、交換の必要性が発生した場合、時間が掛かると思うので2ヶ月分の648円になる可能性がある。

安くで交換出来るのは素晴らしい保証だと思います。しかし気になるのは2回目以降の対応。安心を謳うのであれば、この辺をキッチリ表記して安心させていただきたく思います。

ドット抜けを回避したいなら、現状では確実に3回交換できるTSUKUMOでの購入がベストでしょう。

使いますか、韓国語。管理人は使うことがまったくありません。しかし、Google翻訳は英語、日本語、韓国語がデフォ画面。Google翻訳のデフォ画面は、アドレスをいじることで簡単に変更することが出来ます。

例えば、Google翻訳のアドレスを『https://translate.google.com/?hl=ja&sl=de&tl=zh-CN』にすると、

韓国語が消えて左側にドイツ語、右側に中国語が追加されます。仕組みは簡単で、

https://translate.google.com/?hl=ja&sl=de&tl=zh-CN

URLのオレンジ色の部分が左側、緑色の部分が右側の韓国語から変更される言語となります。ロシア語にしたければ『ru』、フランス語にしたければ『fr』と書き換えるだけです。

その他の言語コードはGoogle翻訳のソースを開いて『data-language-code="』で検索すると、各国の言語コードが書かれています。

なお、並び順に関しては変更できません。

これで直るのは相当に運がいいです。他にもつまようじの先で押すとか指で押すとか、色々方法はありますが、直らないときはどうやっても直りません。

しかし、ドット抜けが気になる人は試す価値はあると思います。ただ、強くやりすぎると破損の危険性もありますので、ドット抜けが気にならない人はわざわざやる必要も無いでしょう。

そして、ドット抜けが気になる人は、モニタ購入時は必ずドット抜け交換保証のあるお店で購入しましょう。つくもたんとか。